Zinaïda Serebriakova

ZINAÏDA SEREBRIAKOVA

Зинаида Евгеньевна Серебрякова

(1884, Neskoutchnoïe – 1967, Paris)

Fille de Eugène Lanceray (1848-1886, sculpteur) et de Catherine Lanceray née Benois (1850-1933, peintre). Zinaïda Serebriakova naquit dans une famille aux origines françaises : son arrière-grand-père Louis Jules Benois était arrivé à Saint-Pétersbourg pendant la Révolution française, en 1794, et son arrière-grand-père Paul Lanceray, officier de l’armée de Napoléon, avait participé à la campagne de 1812 et était resté vivre en Russie. Dans la famille de Zinaïda, majoritairement d’ascendance française, mais aussi italienne, polonaise et allemande, c’est son père, le sculpteur Eugène Lanceray, qui inculqua à ses enfants l’amour de la Russie. Et c’est Zinaïda, la fille cadette, qui devint probablement la plus russophile de toute la famille, malgré le fait qu’elle n’était encore âgée que d’un an et demi lorsque son père mourut de la tuberculose.

L’amour profond que Zinaïda, aux origines françaises, portait pour la Russie, pour ses vastes étendues et pour ses modes de vie s’explique par son éducation artistique qui s’était déroulée principalement au domaine de Neskoutchnoïe dans la province de Koursk (près de Kharkov, Kharkiv, Ukraine), où elle était née, et où toute la famille passait beaucoup de temps à partir de 1896 et dans les années 1910. La jeune Zinaïda y passait principalement les mois d’été et y peignait des paysages et des portraits, orientée par les conseils de sa famille.

Après la mort précoce de son père, il était difficile pour sa veuve, Catherine née Benois, de rester avec leurs six enfants au domaine de Neskoutchnoïe. La famille déménagea donc à Saint-Pétersbourg, où les enfants grandirent dans une atmosphère artistique et reçurent une bonne éducation.

A Saint-Pétersbourg, Zinaïda Serebriakova étudia la peinture à l’école des beaux-arts de la princesse Maria Tenicheva (1901) puis dans l’atelier d’Ossip Braz (1903-1905), avant de poursuivre de longs mois en France, notamment à l’Académie de la Grande Chaumière, à Paris (1905-1906).

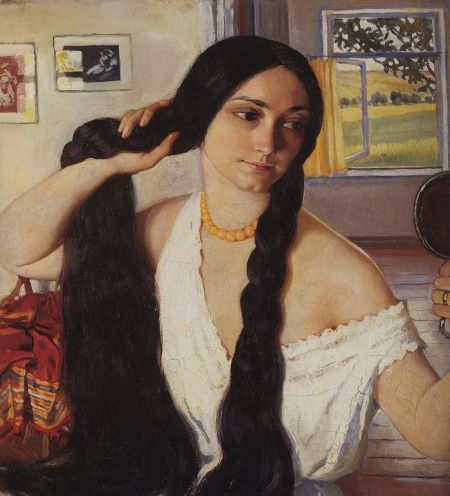

L’heureuse période de son travail artistique en Russie d’avant la révolution bolchévique ne fut pas très longue. En 1910, elle participa à ses premières expositions, durant lesquelles elle présenta notamment son célèbre Autoportrait à la toilette (1909) acquis par la Galerie Tretiakov.

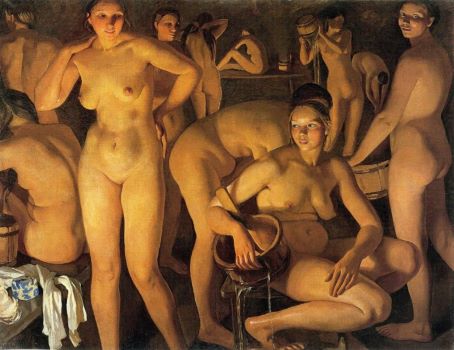

En 1911, elle devint membre de l’association artistique Mir Iskousstva (« Le Monde de l’Art »). Et en 1913, elle participa à une des expositions de Mir Iskousstva, à Saint-Pétersbourg, où elle présenta Le Bain, acquis par le musée russe de S.M.I. Alexandre III (Musée Russe).

En 1915, elle réalisa un portrait de son frère Eugène Lanceray qui était de retour du front du Caucase, et la version finale de la Moisson, ainsi que les esquisses pour le décor du plafond de la gare de Kazan à Moscou évoquant la Turquie, le Japon, l’Inde et le Siam. En 1917, elle termina son œuvre le Blanchissage.

Les œuvres de Zinaïda Serebriakova datant de la période précédant la révolution, peintures sur des thèmes paysans, paysages et portraits, sont les plus répandues dans les musées russes, et sont remplies de joie de vivre. Ses grandes toiles de cette époque « respirent la vérité, une énorme portée artistique et une excellente école technique <…>, et toutes ses compositions sont imprégnées de naturel et d’un grand amour pour la vie et le quotidien des paysans » (extrait du journal de A.P. Ostrooumova-Lebedeva, datant du janvier 1927).

Durant cette période, elle s’inspira également de son voyage en Italie de 1902-1903 ; en 1911 et en 1913, elle visita la Crimée ; et en 1914, à l’occasion d’un second voyage en Italie, elle visita également Berlin, Leipzig, Munich, les villes suisses, Vienne et Kiev.

C’est aussi pendant cette période heureuse qu’en 1905, elle épousa l’ingénieur Boris Serebriakov (1882-1919) et donna naissance à leurs quatre enfants : Eugène (1906-1991), Alexandre (1907-1995), Tatiana (1912-1989) et Catherine (1913-2014).

Mais sa joie de vivre est bientôt remplacée par le chagrin : la Première Guerre mondiale éclate et, en 1917, la révolution bolchévique. Le 21 mars 1919, son époux Boris Serebriakov meurt du typhus à Kharkov. Peu après, en décembre 1919, Kharkov est occupée par l’Armée rouge et le domaine de Neskoutchnoïe est pillé et incendié. Zinaïda Serebriakova et ses quatre enfants furent contraints de s’installer de manière précaire à Kharkov, où elle trouva un emploi au sein du musée archéologique. C’est ainsi qu’elle put subvenir, difficilement, aux besoins de sa mère septuagénaire et de ses quatre enfants.

Mais tous ces bouleversements ne brisèrent pas l’artiste. Au contraire, après avoir emménagé à Petrograd en décembre 1920, elle commença à travailler avec une force renouvelée : elle conçut sa série de ballets, dans les coulisses des théâtres académiques de la ville et peignait des portraits sur commande ; cependant, peu nombreux étaient ceux qui pouvaient se permettre de commander un portrait et de le payer.

En septembre 1923, le peintre Constantin Somov (1869-1939), qui venait d’émigrer aux Etats-Unis, sélectionna quatorze œuvres de Zinaïda Serebriakova pour l’Exposition de l’Art Russe (The Exhibition of Russian Art), qui s’est tenue à New York au printemps 1924 ; parmi ces œuvres figurait La jeune fille endormie. Cette toile fut vendue l’avant-dernier jour de l’exposition, et Zinaïda Sérébriakova, avec les 250 dollars ainsi obtenus, put acheter un billet pour le bateau faisant la liaison entre Leningrad et Stettin (de nos jours, la ville polonaise de Szczecin).

En septembre 1924, elle émigra en France, le pays de ses ancêtres, et s’installa à Paris ; elle suivait ainsi l’exemple de son oncle Alexandre Benois, qui avait loué un appartement à Versailles, et de nombreux autres membres de la famille Benois-Lanceray qui avaient également choisi Paris comme lieu de refuge.

Comme de nombreux Russes qui fuyaient la révolution, Zinaïda Sérébriakova n’envisageait alors qu’un séjour de quelques années hors de Russie, mais elle devait finalement rester à Paris toute sa vie. Elle s’y trouvait immergée dans une atmosphère très différente et beaucoup plus libre que celle de la Russie soviétique. Cependant, elle éprouvait des difficultés au quotidien, en particulier sur le plan familial, car elle s’était retrouvée séparée de sa mère et de ses enfants. Seuls deux d’entre eux purent la rejoindre à Paris, Alexandre en 1925 et Catherine en 1928. Zinaïda ne reverra plus jamais sa mère, restée malgré elle en URSS ; sa fille aînée Tatiana ne pourra lui rendre une courte visite à Paris que 35 ans plus tard, en 1960, et elle ne reverra son fils Eugène qu’en 1966, peu de temps avant sa mort.

En France, l’artiste pouvait travailler avec différentes techniques et matériaux – huile, tempera, pastel, crayons, etc. – et expérimenter différents genres et thèmes. Durant sa période parisienne, deux genres eurent sa prédilection, le portrait et le paysage, qui allaient représenter environ quatre-vingts pour cent de son œuvre. Comme cela avait été le cas en Russie où elle avait peint de simples travailleurs de village, elle dessinait au pastel les pêcheurs en Bretagne et sur la côte méditerranéenne, les paysans dans les fermes, les commerçants sur les marchés et les habitants des petites villes provinciales.

Au début de sa période parisienne, l’art de Zinaïda Serebriakova n’était pas compris. Le public parisien ne pouvait apprécier son œuvre à sa juste valeur, car elle se positionnait en dehors du courant dominant de l’art en France. De nombreux artistes de la première moitié du XXe siècle, influencés par l’effervescence créatrice de la capitale, changèrent l’orientation de leur art et s’engagèrent dans les tendances modernistes, alors que Zinaïda resta fidèle à elle-même et au style qu’elle avait choisi dès ses débuts, bien avant les grands bouleversements historiques. Alors qu’en URSS à partir des années 1930, l’artiste était considérée comme une traîtresse à sa patrie, en France, son art n’était pas complètement reconnu car pas suffisamment moderne.

La première exposition personnelle de Serebriakova eut lieu du 26 mars au 12 avril 1927, à Paris, à la Galerie Charpentier. De manière générale, dans les années 1920-1930, Serebriakova participa activement à la vie artistique, dans le cadre de plus d’une trentaine d’expositions collectives, et de huit expositions personnelles, à Paris, Anvers et Bruxelles, dont deux expositions avec le peintre et décorateur russe Dimitri Bouchène (1893-1993).

En mai et juin 1928, l’artiste participa à l’Exposition d’art russe ancien et moderne dans le nouveau Palais des beaux-arts de Bruxelles. Entre 1926 et 1935, les œuvres de Serebriakova étaient présentées à Paris par les galeries Bernheim, Hirschman, Charpentier, Alignan, La Renaissance, à la Maison des Artistes, ainsi que dans de nombreuses autres villes dans le monde entier : au Japon, à New-York et Pittsburgh aux Etats-Unis, en Union soviétique même, à Odessa, Leningrad – dont une exposition personnelle en 1928-1929 – et Erevan, et en Europe, à Berlin, Belgrade, Anvers, Bruxelles, Riga et Prague.

En décembre 1930 et décembre 1932, Serebriakova eut encore deux expositions personnelles à la Galerie Charpentier, où figurèrent à chaque fois plus d’une soixantaine de ses œuvres.

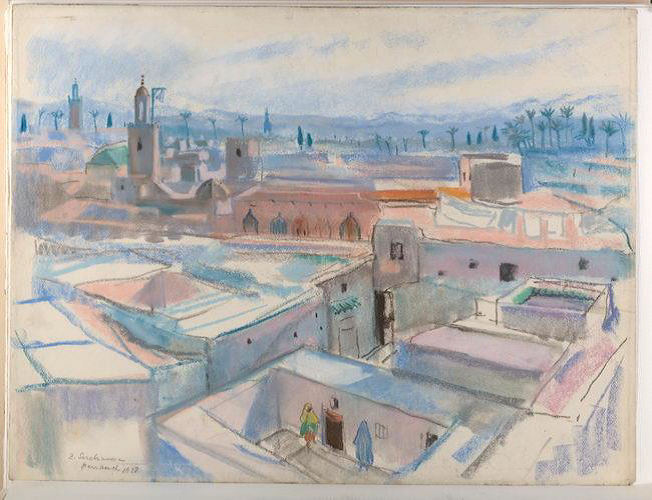

A cette époque, Serebriakova effectua plus de quarante voyages, dans plusieurs régions de France (Bretagne, Côte d’Azur, Pyrénées, Savoie, Auvergne), explorant plus de vingt de ses départements. Elle visita aussi neuf pays, la Grande Bretagne, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse, l’Italie, l’Espagne et le Portugal, et deux fois le Maroc.

Durant ces voyages, outre des portraits réalisés sur commande, elle peignait des scènes de rue, des paysages et des natures mortes. Elle entreprit notamment une importante série marocaine lors de ses voyages au Maroc, en 1928-1929 et en 1932. Ces séjours dans cette partie du Maghreb furent des épisodes marquants de sa vie d’artiste.

Lors de son premier voyage au Maroc, Zinaïda Serebriakova fut fascinée par tout ce qui l’entourait : les gens, la nature, les traditions, les détails de la vie quotidienne. L’essentiel de son temps était consacré à son travail. Malgré les difficultés liées à l’art et au fait de poser pour un peintre dans un pays musulman, Zinaïda réussit à représenter au pastel plusieurs dizaines d’Arabes, parfois avec des enfants, en costumes traditionnels et dans leur environnement quotidien. Elle réussit même à concevoir plusieurs œuvres représentant des nus. Les sujets les plus répandus de sa série marocaine sont des commerçants, artisans, musiciens, personnages fumant, buvant du thé ou se reposant, parfois avec des chameaux etc.

Les portraits dans le paysage, les scènes de rue rapidement esquissées présentent également un intérêt considérable. Dans ces scènes de genre conventionnelles, Serebriakova apparaît comme un remarquable maître de la composition qui distribue habilement les principaux accents narratifs par une élaboration détaillée des visages et des objets qui ne sont pas nécessairement au premier plan de l’œuvre.

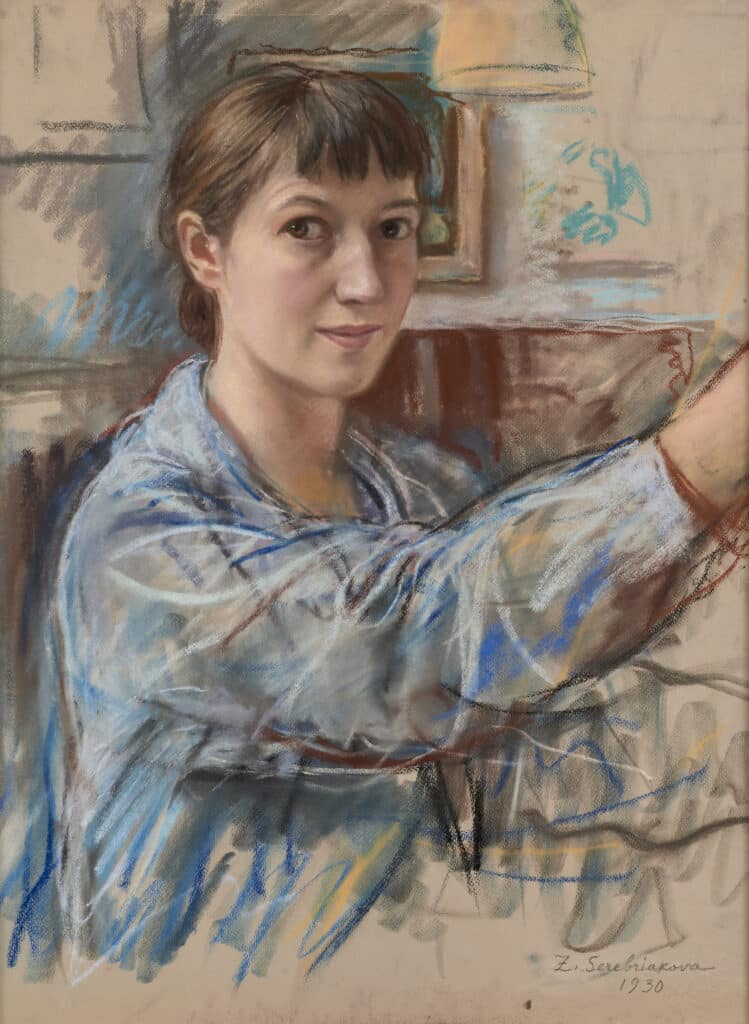

Serebriakova a également réalisé de nombreux autoportraits, loin de tout narcissisme, se représentant souvent avec ses attributs professionnels, la palette et les pinceaux. Plus de 20 autoportraits à l’huile et plus de 50 à la détrempe, au pastel, au crayon et autres techniques furent créés pendant sa carrière parisienne. Au début de la période parisienne, avant 1934, Serebriakova représentait ses enfants, Alexandre (notamment, le portrait de 1925) et Catherine (les portraits de 1929 et 1930).

Dans les années 1930, Zinaïda Serebriakova se lança dans un projet de peinture monumentale : en 1934, le baron belge Jean de Brouwer lui avait commandé le décor de son manoir en construction à Pommeroel, près de Mons, dans le sud de la Belgique. En 1935, les premières versions des panneaux décoratifs étaient peintes. Et entre 1936 et 1937, l’artiste réalisait les versions définitives des panneaux sur toiles représentant huit nus féminins : quatre figures debout, La Jurisprudence, Flore, L’Art et La Lumière, et quatre figures couchées représentant les lieux associés aux activités professionnelles de la famille Brouwer, le Maroc et la Flandre, l’Inde et la Patagonie. La plasticité de ces figures est inspirée par la Renaissance, et notamment par les œuvres de Michel-Ange (chapelle Médicis à Florence). Le dessin des cartes géographiques figurant sur ces panneaux décoratifs fut assuré par son fils Alexandre Sérébriakoff.

Zinaïda transmit bon nombre de ses talents artistiques à ses enfants, Alexandre et Catherine Sérébriakoff.

Après son exposition personnelle à la galerie Charpentier, en 1938, et le 33e Salon d’Automne, en 1941, l’artiste n’exposa presque plus à Paris. Elle estimait que cela devenait inutile, étant donné la prédominance des tendances modernes dans l’art. Dans une lettre adressée à sa fille Tatiana, en 1966, elle écrivait : « Il n’y a pas de « réponse » à mon art ici en France (et je n’en attends pas) ». Ce n’est qu’en mai 1954, qu’elle organisa une exposition personnelle avec sa fille dans son propre atelier de la rue Campagne-Première, où elles avaient déménagé en mai 1951.

Zinaïda Serebriakova était une adepte du travail en plein air et d’après nature. Ce n’est pas un hasard si son oncle, Alexandre Benois, qui conçut le projet – jamais abouti – d’écrire une monographie de l’œuvre de l’artiste, qualifia son style de « sain réalisme ». Malgré le « despotisme du nouveau formalisme » en France (Benois A.N., « Zinaïda Serebriakova », Les Dernières Nouvelles, n°4280, 1932, Paris), elle resta fidèle aux principes du savoir-faire et de la philosophie de la beauté qui sont la « dernière étoile directrice dans le crépuscule où réside l’âme de l’humanité moderne » (Benois A.N., « Hérésies artistiques », Toison d’or, n°2, 1906).

Tant au milieu des années 1930 que dans les années 1950 et 1960, elle fut invitée à retourner en URSS, mais toujours elle refusa. Elle n’appréciait pas le régime soviétique et était au courant des horreurs du stalinisme : son frère, l’architecte Nikolaï Lanceray avait été arrêté en 1938, envoyé au Goulag, et est mort à Saratov dans une prison de transit, en 1942.

Zinaïda Serebriakova vécut avec un passeport Nansen jusqu’en 1947, date à laquelle elle reçut la nationalité française, comme ses deux enfants Alexandre et Catherine qui avaient pu la rejoindre.

Zinaïda Serebriakova décéda le 19 septembre 1967 et repose au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Les enfants de Zinaïda Serebriakova : Eugène Serebriakov (1906-1991, architecte), Alexandre Sérébriakoff (1907-1995, peintre), Tatiana Serebriakova (1912-1989, peintre) et Catherine Sérébriakoff (1913-2014, peintre).

Auteur: © Pavel Pavlinov LancerayIllustration: Autoportrait de Zinaïda Serebriakova (1930)

Autres translittérations du nom: Zénaïde Sérébriakova, Serebryakova, Serebrjakova, Serebriakoff

Découvrez les oeuvres de l'artiste présentes dans

la collection de la Fondation Sérébriakoff